クレーンゲームで鎖がプーリーから外れたり、切れて元の長さがわからないような場合に元の状態に戻す際のポイントを分析しました。このクレーンゲームの場合で考えてみます。(3月17日の記事の関連記事です)

1,本体側(どちらが上昇と下降プーリーか?)

1本のシャフトに2つのプーリーがセットされています。片方はシャフトに固定、他方はシャフトからフリーです。固定の方が上昇用、フリーな方が下降用です。(なぜそう言えるかは4の説明からわかります。)

参考:下降用プーリーにはブレーキが付いています。

このクレーンゲームではコマを押しつける形ですが、他に板を押しつけるものやトルクリミッターと同じ仕組みのものもあります。写真ではどちらにも「ブレーキのようなもの」が付いて見えますが、上昇用(写真左)のは鎖の脱落を防ぐための押さえです。ブレーキではありません。

2,バケット部分の鎖のセット方法(2つの穴のうちどちらが上昇、下降側かの判断)

上昇=バケット閉じ 下降=バケット開く というようにシンクロしています。

上昇時は上昇鎖に張力がかかり、他方は緩みます。下降時は下降鎖に張力がかかり、他方は緩みます。そうやってシンクロさせています。(切り分けの仕組みは4で説明。)

(1)バケットが開閉する仕組み

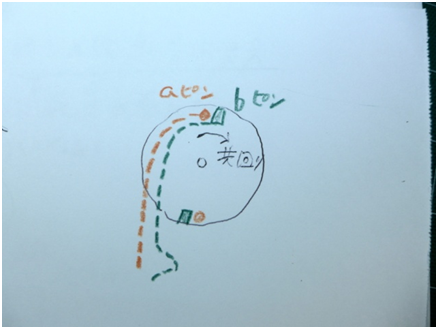

閉じるとき:鎖aに張力がかかり、鎖bは緩んでいる。すると、図のようなバランスを取ろうとするためバケットは閉じる。(下図は右側だけを抜き出して表示)

開くとき:鎖aは緩み、鎖bに張力がかかる。すると今度は下図のようなバランスを取ろうとする ためバケットは開く。(下図は右半分のみ)

(2)このクレーンゲームの場合の決め手

下側の軸をつり上げるための穴がある。こちら側が「閉まる時=上昇」の際に張力がかかる方である。(上昇用の鎖がセットされる)

3,プーリーの回転方向の確認

電源を入れ、レバー(ボタン)を操作して回転方向を確認します。これは4で説明するツメの噛み合わせ方を決める際に必要です。

このクレーンゲームでは写真の方向です。(時計回りが上昇、反時計回りが下降)従って鎖の垂れ方下下図のようになります。

4,2つのプーリーのツメの噛み合わせ位置

バケットの「下死点」状態でセットするのだが、ツメの噛み合わせ位置は次のように2通りあり得る。どちらが正しいのか?

(1)結論を先に言うと、a,bのプーリーが鎖を解いた状態(下死点)で、ピン位置が下図のようになるようセットします。

(2)何故そう言えるのか?

上昇下降と張力の分散の仕組みを見てみます。

①上昇(& aの鎖に張力)時のピンの位置

プーリーと鎖

上昇時のピンの噛み合わせ位置

②上昇から下降に転ずるとき(上死点)

プーリーの回転方向が変わるとともに鎖の張力がbの鎖に移る。このときピンの動きとブレーキがカギとなる

③下降時 上の図の(3)の状態が下降時の状態

④下降から上昇に転ずるとき(下死点)

プーリーの回転方向が変わるとともに鎖の張力がaの鎖に移る。このときもピンの動きとブレーキがカギとなる

⑤セットの仕方(再掲)

上図①aの鎖が解放された状態(下死点)で、ツメの位置関係が(1)の状

態であればよい。

5,鎖の長さ

鎖が切れていて、元の長さがわからないような場合は、鎖全体の長さを調節する必要があります。

まず上昇用鎖の長さを決めます。下死点で鎖に2コマ程度の余裕がある長さとします。

次は下降用。上昇途中の状態で鎖に2コマ程度の余裕があるようにします。(単純に2コマ長いという意味ではなく、バケットが開かない状態でという意味です)参考までにこのクレーンゲームでは写真の程度の差でした。

<以上>